Reverse Engineering ist anstrengend – wieso nicht gleich offenlegen?

Sara Reichert hat vier Jahre lang die Offene Werkstatt des CityLAB Berlin organisiert und dort Civic Tech Projekte begleitet. Jetzt promoviert sie zu niederschwelligen elektrotechnischen Modulen für die partizipative Technologieentwicklung. Wir haben mit ihr über ihre Arbeit und ihren Blickwinkel auf Open Hardware gesprochen.

Du bist Elektrotechnikerin: Was fasziniert dich daran?

Mich fasziniert, dass ich damit meine Umwelt gestalten kann. Es gibt ja fast nichts, was nicht von Elektronik durchdrungen ist. Das ist mir besonders während meiner Ausbildung in einem Baumarkt aufgefallen. Da war oft der Punkt erreicht, dass irgendwas Elektrisches gebraucht wurde, um Projekte zu verwirklichen. Das hat mich dann zum Studium gebracht.

Open Hardware ist vor allem in der Elektrotechnik verbreitet – welche Rolle spielt das Thema für dich?

Als das Konzept von Open Hardware noch nicht so bekannt war, war das Reverse Engineering die Praxis, um sich geschlossene Technik anzueignen. Man musste aufwändig Schaltungen nachvollziehen, was ziemlich anstrengend ist. Mit Open Hardware ist das ganz anders und ich kann auf dem aufbauen, was da ist. Das macht vieles praktischer, besonders im Universitätsalltag. Denn dort experimentieren wir ja mit selbstentwickelten Komponenten. Die sind mit proprietären Produkten oft inkompatibel.

Aber nicht nur für Universitäten ist Open Hardware wichtig. Wenn wir z.B. auf den Baumarkt zurückblicken: Dort gibt es viele genormte Teile, die sich wie Lego zusammensetzen lassen. Es ist einfach unsinnig, für solche Systeme keine offenen Schnittstellen zu schaffen und offene Dokumentationen zur Verfügung zu stellen, damit andere Schnittstellen herstellen können.

Leider ist das noch wenig verbreitet und wir kommen um Reverse Engineering nicht herum. Sofern jemand genügend Zeit hat, kommt er damit am Ende an die Informationen. Warum braucht es diese Hürde? Verhindern tut man es dadurch sowieso nicht. Es ist ja auch für die Hersteller unpraktisch: Wenn sich dort nur wenige mit einer Technologie auskennen und die Menschen dahinter dann gehen, droht viel Wissen verlorenzugehen. Da ist es doch viel besser, wenn es eine Community gibt, die ja auch ein Wissensträger ist und eine Dokumentation gemeinsam Formt.

Mit deiner Dissertation möchtest du das anders machen und Open Hardware von Beginn an mitdenken, um Werkzeuge für niederschwelliges Prototyping zu entwickeln. Worum geht es da genau?

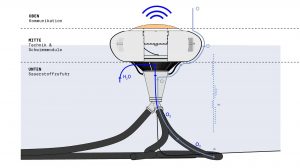

Mir ist im CityLAB aufgefallen, dass es oft ähnliche Module braucht, um Ideen im Stadtentwicklungskontext umzusetzen. Arduino, ESP und Co sind für viele, die gerade erst anfangen, noch recht anspruchsvoll, auch wenn es hier bereits viel Zubehör gibt. Mir geht es um Projekte, die z.B. mit städtischer Infrastruktur zu tun haben (Repository des CityLABs), wie der Wasserversorgung. Beispielsweise habe ich Jakob Kukula mit einer IOT-Boje geholfen, um die Wasserqualität der Spree im Blick zu halten. Ein anderes Projekt war ein LED-Streifen, der in den Fahrradweg eingelassen ist und rot wird, wenn die Ampel auf rot springt. Mir ist aufgefallen, dass es bei all diesen Projekten ähnliche Komponenten bzw. Schritte braucht, um sie umzusetzen, wie Datenübertragung und flexible Spannungsversorgung. Die bestehenden Plattformen decken diese Komponenten in der notwendigen Einfachheit nicht oder ungenügend ab. Ich möchte das ändern und im Rahmen meiner Dissertation durch die Begleitung von partizipativen Technikprojekten in der Stadtgestaltung ein Werkzeug mit etwa 10 Funktionaltitäten entwickeln, das das Prototyping erleichtert.

Bojen-Projekt zur Vermessung der Wasserqualität

Das Ziel ist es also bestimmte Komponenten zu identifizieren, die immer gebraucht werden, zu vereinfachen, zu modularisieren und als Open Source Hardware zur Verfügung zu stellen. Ist es nicht so, dass durch Vereinfachung auch immer Blackboxes gebaut werden? Geht dadurch etwas verloren?

Ich würde nicht sagen, dass etwas verloren geht, denn: In der Regel versteht man viel, wenn etwas gut funktioniert und es einsichtig dokumentiert ist. Dafür versteht man wenig, wenn es nur so halb läuft. Wenn wir z.B. die LoRaWAN-Infrastruktur anschauen, dann gibt es viele Komponenten, die Open Source zur Verfügung stehen. Aber wenn ein Laie sie nutzen möchte, kommt er sehr schnell an Grenzen und hört frustriert auf. Es braucht ein Grundstock von einfachen Komponenten, die einen Einstieg in das Thema erleichtern. Am Ende ist es vor allem auch eine Frage des Designs, besonders auch der Dokumentation, die die Funktionalität verständlich macht.

Du hast vier Jahre die Offene Werkstatt des CityLABs organisiert. Warum sind solche Räume wichtig?

Es gibt wenige Orte, an denen experimentiert werden kann. Dafür gibt es viele Projekte mit klarer Zielvorstellung. Ich glaube, wenn man echte Veränderungen und neue Ideen möchte, braucht es diese ergebnisoffenen Räume, um Freiräume zu schaffen.

In Offenen Werkstätten wird auch viel Hardware entwickelt. Civic Tech meint das Entwickeln von Technik von der Zivilgesellschaft für die Zivilgesellschaft. Wie denkst du über das Thema, was bedeutet es für dich?

Die Gesellschaft besteht aus super unterschiedlichen Menschen. Ich denke, dass wenn Technologie für den öffentlichen Raum entwickelt wird, auch die Menschen, die davon betroffen sind, einbezogen werden sollten. Das macht für mich Civic Tech auch aus: partizipative Technikentwicklung, Technologie im Sinne der Zivilgesellschaft.

Was braucht es, damit es mehr davon gibt?

Es braucht Werkzeuge für das gemeinschaftliche Arbeiten an Technologien. Das müssen nicht nur technische Werkzeuge sein, wie ich sie entwickel, sondern besonders auch Methoden für das Zwischenmenschliche, das Arbeiten mit sehr heterogenen Gruppen. Wie schafft man es, dass Menschen Lust haben etwas gemeinsam zu gestalten?

Und es braucht natürlich offene Räume, die ergebnissoffenes Arbeiten ermöglichen. Die müssten viel mehr gefördert werden. Man kann viel alleine machen, aber gemeinsam enstehen oft die viel interessanteren Dinge.